その3 FIの改廃内容を確認する

特許調査の出来栄えの合格点が70点であるとしたら、70点以上の調査を行っていれば事業活動に影響があるような問題は起こりにくく、問題が発生したとしても致命傷に至ることは少ないと思います。基本プロセスを、手を抜くことなく実施することで達成できる70点の特許調査を、80点に、さらに90点にレベルアップさせるためには、基本プロセスのまわりに枝葉として存在する些細な工夫を一つ一つ積み上げる必要があります。

この講座では、特許調査の精度を高めるための細かなテクニックを、一つずつ取り上げながら、実際の事例を交えて解説していきます。

3.FIの改廃内容を確認する

予備検索で見つけた適合公報索に付与されているFIを確認する際には、公報に記載された分類コードにとどまらず、審査経過情報とともに蓄積されている「特許情報標準データ」の中の「FI記事」を確認することをお勧めしています。

理由は、審査経過情報のFI記事には、公報発行時に付与されたFIが公報発行後に改廃移行が行われると、移行先のFIのコードが表示されるためです。具体的な事例を確認してみましょう。

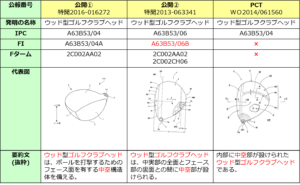

図6には「触覚(ハプティクス)技術の調査」の予備検索で把握された公報に記載された特許分類を示しています。FIの分類コードとしては、「G06F3/033,360P」「G02F1/13,505」「G03B21/10Z」の3つが記載されています。

図6 公開特許公報に記載された特許分類

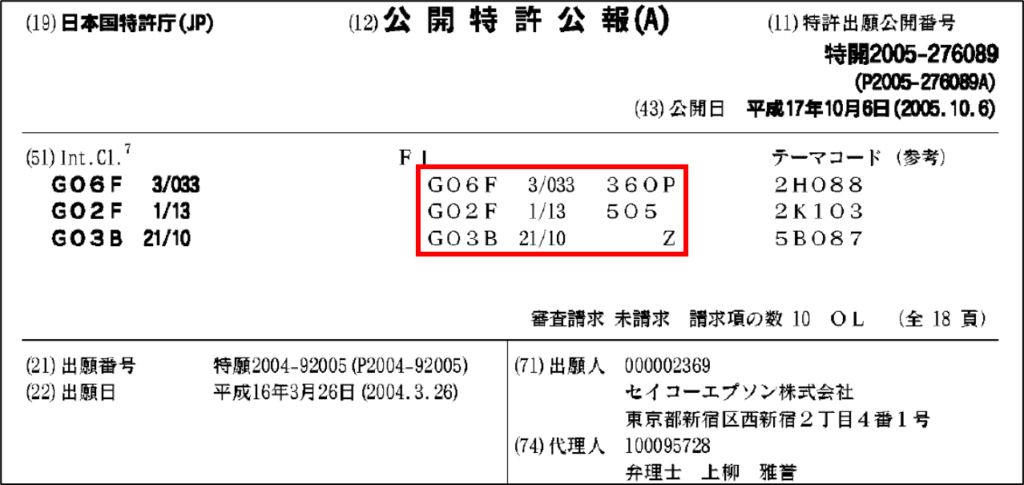

一方で、図7には、図6で示した公開特許公報の経過情報を示しました。J-PlatPatの「経過情報」のボタンをクリックすると表示される「経過情報表示」の画面で「出願情報」のタブを選択すると表示される画面です。

ここで、「FI記事」の欄を確認すると、公開特許公報に記載されていた3つのFI分類コードの他にも、「G06F3/041,330P」と「G06F3/041,480」の2つのFI分類コードが記載されています。公報発行時に付与されたFIのどれかが廃止され、この2つの新設されたコードに移行されており、移行後のFI分類コードが再付与されたと思われます。

図7 経過情報照会の出願情報に記載されたFI記事

FIの運用ルールとして、FIの改廃が行われると、旧FIが付与された公報発行済み文献に対し、新FIを再付与することが行われています。そのため、最新の新FIを用いることで、旧FIが付与された文献も検索できることになります。

この運用ルールを知ると、最新のFIを確認し、最新のFIだけを指定すればよいかと思われると思います。しかし、再付与の作業は特定の期間にわたり行われており、時には数年にわたって再付与の作業が行われています。したがって、検索モレのリスクを低減させるためには、新旧両方のFIを指定したいところです。

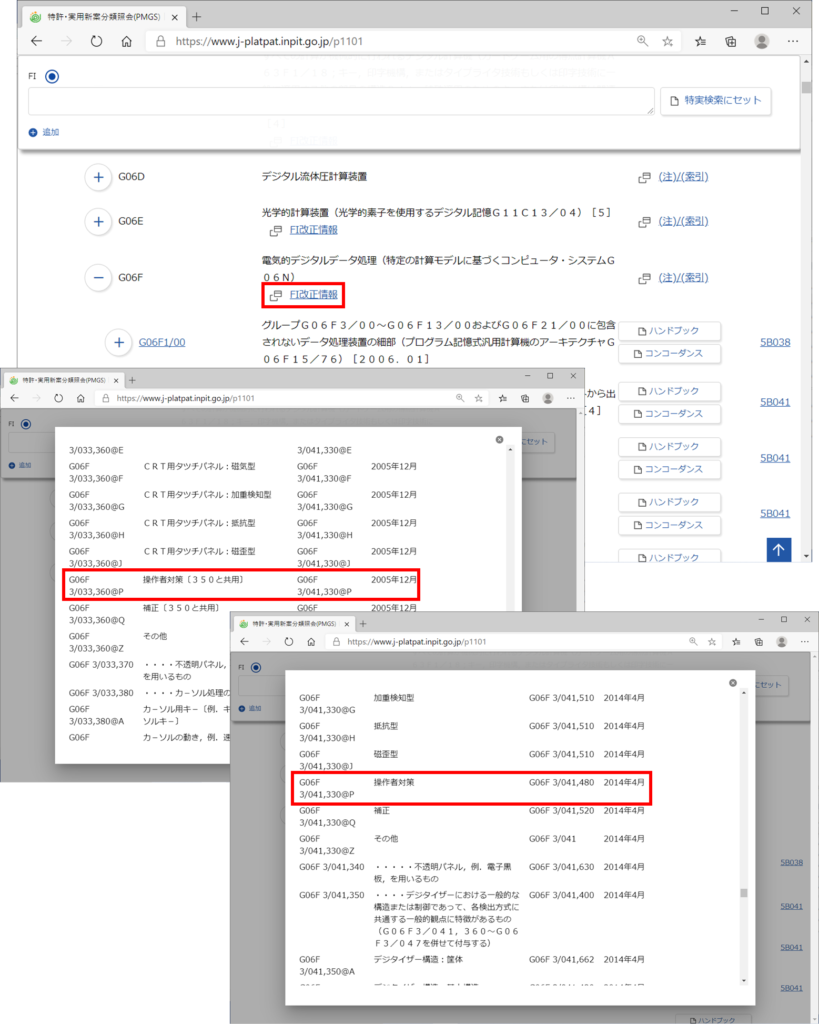

そうすると、図7の「FI記事」に記載されている、5つのFI分類コードを指定すればよいのかと思われますが、指定する分類コードの内容が検索したい概念に合致するものかどうかが気になります。廃止されて別のFIに移行された、旧FIの分類コードの内容、すなわち、分類コードの説明文を確認する作業は、ちょっと面倒くさいです。具体的に、その確認作業の例を図8で紹介します。

図8 特許・実用新案分類照会(PMGS)でのFI改正情報

FI分類コードの内容を確認するには、J-PlatPatの「特許・実用新案分類照会(PMGS)」を利用します。PMGSのページの、「G06F」のサブクラスの説明の所にある「FI改正情報」という文字リンクをクリックすると、図8の中段のようなポップアップウインドウが表示され、旧分類のFI分類コードとその説明文が表示されます。さらにその右側には移行先のFI分類コードと、廃止時期の年月が表示されます。縦に長い画面をスクロールして確認したい分類コードを探します。

今回の事例では、まず、「G06F3/033,360P:操作者対策→G06F3/041,330P(2005年12月に移行)」が行われ、さらに、「G06F3/041,330P:操作者対策→G06F3/041,480(2014年4月に移行)」と、2回の改廃移行が行われていました。古い分類は「操作者対策」という説明文であり、「触覚(ハプティクス)技術」に限らず、操作者に対応する技術がすべて対象となってしまうことから、触覚(ハプティクス)技術の調査での検索式には採用しないことにしました。(追加指定すると2倍以上のヒット件数に増加してしまうことも採用しなかった理由の一つです。)

分類の改廃移行の詳細を確認するには上記のような確認作業が必要になります。技術の発展が早い技術分野の場合には、今回の事例のように、10年の間に2回も改廃移行が行われることもあり、確認作業も2回繰り返す必要があります。面倒ですが、地道にやるしかありません。ちなみに、有償のソフトウエアで新旧内容を参照できるものが存在するようですが、オフィシャル(公式)の情報で、無料で確認するとなると、以上に説明した確認方法になると思います。

もしも、単純に古いFIの内容を確認するだけで良い場合には、「パテントマップガイダンス(旧)」のデータを確認することもできます。

「パテントマップガイダンス(旧)」のデータ提供についてhttps://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/data/old_pmgs.html

特許庁のホームページで、「ホーム> 制度・手続> 法令・施策> 施策・取組> 特許・意匠・商標情報データ提供関連> 「パテントマップガイダンス(旧)」のデータ提供について」表示されるページから、データをダウンロードして利用することができます。

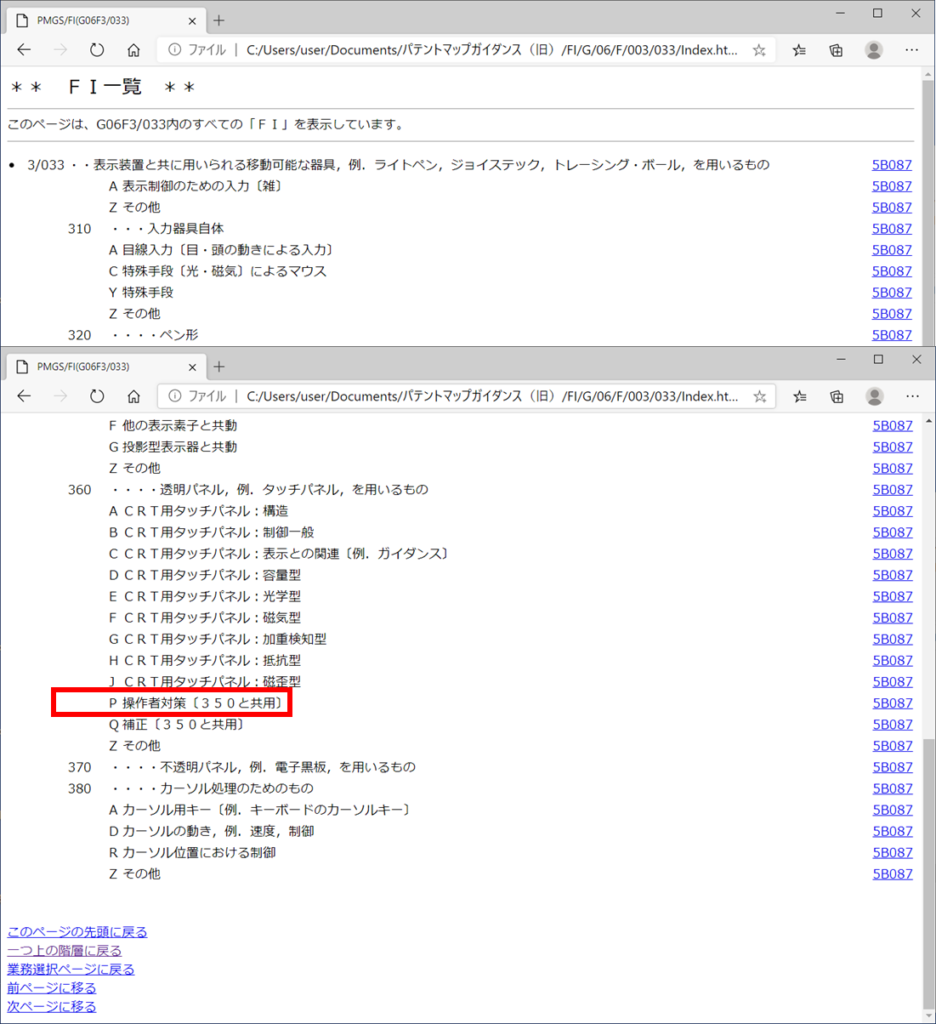

図9にはダウンロードした旧FIのデータの「G06F3/033,360P」の部分を示しました。

図9 パテントマップガイダンス(旧)のデータ

このように、提供されているデータをダウンロードのうえ解凍して閲覧できるようにしておけば、古いFI分類コードの内容をすぐに確認することができます。

今回の特許検索講座の解説は以上です。次回は「その4 CSタームについて」の説明をします。

-以上-